Нетрадиционные виды транспорта

Нетрадиционные виды транспорта часто привлекают внимание благодаря своему новаторскому имиджу и экзотическим характеристикам. Требуются определенные познания в сфере транспортных систем, чтобы отличить их выигрышные стороны от характеристик, по которым они уступают традиционным видам транспорта, или даже (как в случае персонализированного скоростного транспорта– PRT) становятся функционально неосуществимыми. Еще встречаются концептуально заведомо ошибочные воззрения, тем не менее привлекающие внимание публики.

Рекламные усилия некоторых изобретателей, равно как и наивные представления оторванных от жизни теоретиков, часто порождают недоразумения и дорогостоящие задержки в развитии городов, связанные с попытками внедрения «новых транспортных систем». Укажем некоторые из этих ошибочных утверждений.

«Монорельс, AGT и PRT – транспорт будущего». Распространенное мнение, что решение современных проблем городского транспорта лежит в области новых технологий, по большей части некорректно, поскольку эти проблемы возникли скорее вследствие неправильной политики, нежели применения неадекватных технологий. Вот краткие характеристики каждой из этих систем.

Идея монорельсовой железной дороги получила известность и снискала популярность с момента ее упоминания в научно-фантастической литературе в самом начале 1900-х гг. Сегодня во всем мире насчитывается несколько десятков монорельсовых дорог, дюжина из которых функционирует в качестве регулярных транспортных линий. Большинство из них находится в Японии. Монорельс обладает некоторыми привлекательными чертами, о чем свидетельствует неизменный общественный интерес, и все же обычно он намного менее эффективен и практичен, чем любая из традиционных рельсовых систем.

Автоматизированные транспортные системы с движущимися путевыми конструкциями (Automated guide way transit – AGT). Наиболее распространенная разновидность таких систем – это движущиеся тротуары или траволаторы, широко используемые для транспортировки людей на небольшие расстояния, особенно в аэропортах, крупных деловых центрах, университетских кампусах, выставочных павильонах и т. д.

Начиная с 1980-х гг. были спроектированы и внедрены небольшие системы скоростного транспорта, основанные на том же принципе движущихся путевых конструкций. В их числе автоматизированные рельсовые линии в Ванкувере, лондонском Докланде и в Детройте, а также аналогичные системы на резиновом ходу в Кобе, Осаке, Лилле, Майами, Тайбее и Тулузе. Хотя их применение, скорее всего, будет расширяться, особого распространения они не получат из-за существенных инвестиционных расходов.

Персонализированный скоростной транспорт – PRT, как утверждают его сторонники (в том числе президент корпорации Taxi 2000 Д. Э. Андерсон и Д. Шнейдер из Университета Вашингтона), сочетает в себе преимущества скоростного общественного транспорта и личного автомобиля.

На самом деле PRT—сугубо воображаемая технология, основанная на несостоятельной в технологическом и экономическом плане концепции, в которой сочетается сложность инфраструктуры и низкие провозные возможности. Технология PRT не имеет реального потенциала для применения в городских транспортных системах[174].

Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком

Поделитесь на страничкеУральский государственный экономический университет

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Транспортное обеспечение коммерческой деятельности»

Тема: Нетрадиционные виды транспорта

Екатеринбург

2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение..………………………………………………….

1 Причины появления нетрадиционного

вида транспорта и его признаки………………….

2 Основные виды нетрадиционного

транспорта………………..

3 Развитие нетрадиционного вида транспорта видов транспорта………27

Заключение……………………………..…………………

Список использованных источников……………….………..…………..

ВВЕДЕНИЕ

Во все времена и у всех народов транспорт играл важную роль. На современном этапе значение его неизмеримо выросло. Сегодня существование любого государства немыслимо без мощного транспорта.

В ХХ в. и в особенности во второй его половине произошли гигантские преобразования во всех частях света и областях человеческой деятельности. Рост населения, увеличение потребления материальных ресурсов, урбанизация, научно-техническая революция, а также естественно-географические, экономические, политические, социальные и другие фундаментальные факторы привели к тому, что транспорт мира получил невиданное развитие как в масштабном (количественном), так и в качественном отношениях. Наряду с ростом протяженности сети путей сообщения традиционные виды транспорта подверглись коренной реконструкции: значительно увеличился парк подвижного состава, во много раз поднялась его провозная способность, повысилась скорость движения. В то же время на первый план вышли транспортные проблемы. Эти проблемы по преимуществу относятся к городам и обусловлены чрезмерным развитие автомобилестроения. Гипертрофированный автомобильный парк крупных городов Европы, Азии и Америки вызывает постоянные пробки на улицах и лишает себя преимуществ быстрого и маневренного транспорта. Он же серьезно ухудшает экологическую обстановку.

Транспорт как особо динамичная система всегда был одним из первых потребителей достижений и открытий самых различных наук, включая фундаментальные. Более того, во многих случаях он выступал прямым заказчиком перед большой наукой и стимулировал ее собственное развитие. Трудно назвать область исследований, не имевшую отношения к транспорту. Особенное значение для его прогресса имели фундаментальные исследования в области таких наук, как математика, физика, механика, термодинамика, гидродинамика, оптика, химия, геология, астрономия, гидрология, биология и другие. В не меньшей степени транспорт нуждался и нуждается в результатах прикладных исследований, проводимых в области металлургии, машиностроения, электромеханики, строительной механики, телемеханики, автоматики, а в последнее время электроники и космонавтики. В свою очередь некоторые открытия и достижения, полученные в рамках собственно транспортных наук, обогащают другие науки и широко используются во многих нетранспортных сферах народного хозяйства.

Дальнейший прогресс транспорта требует использования последних, постоянно обновляемых результатов науки и передовой техники и технологии. Необходимость освоения возрастающих грузовых и пассажирских потоков, усложнение условий для сооружения транспортных линий в необжитых, трудных по топографии районах и крупных городах. Стремления повысить скорость сообщений и частоту отправления транспортных единиц, необходимость улучшения комфорта и снижения себестоимости перевозок – все это требует совершенствования не только существующих транспортных средств, но и поиска новых, которые могли бы более полно удовлетворить поставленным требованиям, чем традиционные виды транспорта. К настоящему моменту разработано и реализовано в виде постоянных или опытно-эксплуатационных установок несколько новых видов транспортных средств и значительно больше существует в виде проектов, патентов или просто идей.

Следует иметь в виду, что большинство так называемых новых видов транспорта в принципе предложены много лет назад, но они не получили применения и ныне повторно предлагаются или возрождаются на современной технической основе.

Целью данной работы, является изучение нетрадиционных видов транспорта. Задачами данной работы, будет выявить причины появления нетрадиционного вида транспорта, его признаки, виды и недостатки.

1 ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

К специализированным видам транспорта следует отнести виды транспорта или разновидности традиционного вида транспорта, ориентированные на определенную номенклатуру грузов или особые условия перевозки.

За рубежом употребляются термин «нетрадиционные виды транспорта», под которым подразумевают виды транспорта, не имеющие широкого распространения или появившиеся сравнительно недавно, хотя идея об их создании могла появиться давно, но ее техническая реализация проходила достаточно долгий путь.

Появление нетрадиционных (или новых) видов транспорта связано с развитием технического прогресса, позволяющего постепенно устранять такие недостатки традиционных видов транспорта, как низкая скорость движения, недостаточная экологическая чистота, значительные издержки, малая провозная способность, недостаточный комфорт и др. А также реализовывать новые достижения науки и техники в условиях растущих транспортных потребностей, связанных с ростом производства, городов, повышенной подвижностью населения, развивающимся туризмом и т.п. Развитие новых видов транспорта было вызвано, в частности в России, необходимостью освоения районов Крайнего Севера и Западной Сибири с суровым климатом и сложными условиями эксплуатации известных видов транспорта.

Из имеющегося разнообразия нетрадиционных видов транспорта нужно отметить транспорт энергии, гидро- и пневмотранспорт, дирижабли, суда на подводных крыльях, на воздушной подушке и магнитном подвесе, электромобили, транспортные системы непрерывного действия, солнцемобили, монорельс, конвейерный и космический транспорт.

Новые принципы движения— с помощью воздушной подушки и электромагнитного подвешивания — в настоящее время используются на различных видах транспорта, в том числе на промышленном. Конструкция электромагнитного пути, показана на рисунке 1.

1 — управляющий электромагнит; 2 — рельс; 3 — опорный электромагнит

Рисунок 1 — Конструкция электромагнитного пути

Основные

технико-эксплуатационные

Самоходные

и несамоходные транспортные

средства на воздушной подушке

при перевозке тяжеловесных

На морском

транспорте эксплуатируются

Наибольшее

распространение в России

Рисунок 2 — Судно амфибийного типа на воздушной подушке

Сконструированное в России надводное транспортное средство на воздушной подушке – экраноплан («летающее крыло») развивает скорость до 300 км/ч. Экраноплан – это экспериментальный летательный аппарат, который на малой высоте использует эффект близости к крылу самолета поверхности земли или роды (экран), заключающийся в уплотнении воздуха – образовании воздушной подушки ( рисунок 3). В результате возникает дополнительная подъемная сила, которая и поддерживает аппарат в воздухе. Это явление назвали экранным эффектом. В ближайшем будущем экранопланы будут выполнять регулярные коммерческие рейсы в труднодоступных районах земного шара.

Рисунок 3 — Экраноплан — самолет будущего

Относительные недостатки воздушной подушки: производит значительный шум (до 130 дБ), требует ровного дорожного полотна, ее создание достаточно дорогостоящее.

Специализированный пневмо- и гидротранспорт необходим при перевозке твердых и жидких не нефтяных грузов. Пример пневмотранспортировки зерна показан на рисунке 4. Есть проекты транспортировки руды, железорудных концентратов и других грузов на значительные расстояния в США, Канаде и других странах. В городах этот вид транспорта используется для транспортировки бытовых отходов, а также для транспортировки книг в крупных библиотеках.

1 – загрузка зерна; 2 – сетка; 3 – циклон; 4 – шлюзовой затвор; 5 – выгрузка зерна; 6 – вентилятор; 7 — пульт

Рисунок 4 — Пневмотранспортировка зерна

Передача

с железной дороги 120 млн. т угля

и рудных концентратов на эти

виды транспорта позволит

В настоящее

время перекачка угля по

Транспортировка

угля по трубам в 4 раза дешевле,

чем по железной дороге (уголь

в структуре грузов на

Планируется

транспортировка по трубам

Разработан

проект контейнерного

Интересные

проекты существуют в мире

по применению трубопроводного

транспорта для перевозки

2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕТРАДИЦИОННОГО ТРАНСПОРТА

Более 100 лет назад В.И. Шуберский выдвинул идею о кинетической энергии маховика, на основе которой в Швейцарии в конце 1960-х гг. были сконструированы аналоги автобуса – жиробусы (гиробусы) – вид аккумуляторного безрельсового транспорта, движущегося за счет кинетической энергии, накопленной в маховике. Зарядка осуществляется на остановках при поднятии специальной штанги. Гиробус используется для перевозки пассажиров на короткие расстояния. Получил некоторое распространение электрогиробус, оборудованный маховым агрегатом, состоящим из асинхронного двигателя-генератора, сочлененного с маховиком, и тяговых электродвигателей.

Рисунок 5 — Гиробус G3

Единственный в мире сохранившийся гиробус хранится во Фламандском музее трамваев и автобусов в Антверпене (рисунок 5).

Интересные проекты существуют в мире по применению трубопроводного транспорта для перевозки пассажиров. Прообразом такой технологии является метрополитен (рисунок 6).

Рассмотренные в предыдущих разделах книги виды транспорта считаются традиционными. История их многолетнего развития совершенствования доказала целесообразность и эффективность применения таких видов транспорта. Вместе с тем, экономика и общество нуждаются не только в совершенствовании существующих долгие годы традиционных транспортных средств и систем, но также в создании и использовании принципиально новых видов транспортной техники, способной полнее отвечать требованиям времени, чем традиционные ее виды. Нетрадиционная транспортная техника отличается от традиционной иными принципами движения, конструкциями двигателей, движителей, используемых энергетических установок.

Существуют тысячи идей, патентов, проектов, созданы сотни опытных образцов нетрадиционной транспортной техники. Авторы этих разработок стремятся доказать преимущества предлагаемых ими решений. Безусловно, многие их них имеют право на широкое использование в перспективе. Ряд решений предложен много лет назад и сегодня лишь возрождается на новой технической основе.

Например, монорельсовые дороги впервые предложены 180 лет назад. В российском селе Мячково на лесозаготовках в 1820 г. была построена первая монорельсовая дорога с конной тягой. Действующую модель электрической монорельсовой дороги создал в 1897 г. инженер И.В. Романов. Через шесть лет в г. Вуппертале Германии была построена первая пассажирская дорога такого типа. Последующие полвека большого интереса к монорельсовым дорогам не проявлялся. И только во второй половине XX века пассажирские монорельсовые дороги стали активно строить, правда, как аттракционы и на выставках.

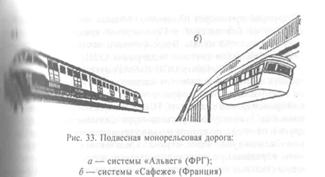

Современная монорельсовая дорога состоит из железобетонной или металлической балки, опирающейся на бетонные опоры, и подвижного состава с колесами на пневматическом малошумном ходу (рис. 33). Известны дороги системы «Альвег» (ФРГ), у которых подвижной состав находится сверху балки, и системы «Сафеже» (Франция) с вагонами, подвешенными к тележкам снизу балки.

|

Такие дороги не требуют больших объемов земляных работ, устройств наземных коммуникаций. Капиталовложения при их строительстве в 2-4 раза меньше, чем при строительстве метрополитена той же протяженности и провозной способности. Они легко преодолевают наземные препятствия, не вызывают необходимость незначительного отчуждения земель, обеспечивают высокую безопасность движения. Большинство монорельсовых пассажирских дорог имеет составы из шести вагонов, вмещающих до 120 человек и передвигающихся со скоростью до 200 км/ч. В Москве построена первая монорельсовая дорога в 2003 г. Она связала станции метро «Ботанический сад» и «Тимирязевская». Ее протяженность 8,5 км.

Прогрессивная конструкция скоростной струнной транспортной системы на опорах предложена А.Э.Юницким. Эта система запатентована под названием «Струнный транспорт Юницкого». Модель системы демонстрировалась на Лейпцигской и Ганноверской ярмарках в Германии, получила золотую медаль Всероссийского выставочного центра в 1998 г. Концепция системы поддержана ООН.

С января 1999 г. Центр ООН Хабитат открыл финансирование проекта «Устойчивое развитие населенных пунктов и улучшение их коммуникационной инфраструктуры с использованием струнной транспортной системы (СТС)». Система состоит из двух специальных токонесущих рельсов-струн (изолированных друг от друга и от опор), по которым движутся высокоскоростные электромобили-модули. Рельс-струна представляет собой жесткую нить, образованную пустотелым рельсом, внутри которого размещены стальные канаты, натянутые с усилием в 2500 кН. Пустоты внутри рельса заполнены эпоксидной смолой. Провесы рельсовой нити в пролетах до 100 м составляют 10 см. Анкерные опоры, между которыми натянуты рельсы-канаты, установлены с интервалом 500-2000 м, а промежуточные опоры — с интервалом от 20 до 100 м. Высота опор зависит от рельефа местности, а также высоты тех объектов, под которыми проходит трасса.

Автомобили — модули должны быть оснащены стальными колесами диаметром 50-70 см. Каждая пара колес имеет индивидуальный электропривод. Они будут перемещаться по бесстыковым рельсам-струнам так же, как подвижной состав высокоскоростных железных дорог. Пассажировместимость одного автомобиля-модуля 10 человек, грузовместимость 5 т. Скорость движения до 300 км/ч. Грузовые терминалы, на которых будет осуществляться загрузка и разгрузка модулей, а также пассажирские вокзалы для них должны иметь кольцевую форму. Строительство СТС включено в Федеральную программу развития города-курорта Сочи. Автором изобретения предложена и экономически обоснована кольцевая трасса СТС протяженностью 5,4 тыс. км в регионе Балтийского моря по маршруту: Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург — Таллинн — Калининград — Росток — Копенгаген — Стокгольм.

Дальнейшее развитие систем монорельсового транспорта предполагает их широкое использование не только для пассажирских, но и высокоскоростных грузовых перевозок, в частности, для доставки крупнотоннажных универсальных контейнеров на дальние расстояния. Существенным недостатком высокоскоростных монорельсовых дорог является шум, возникающий при контакте стальных колес с опорно-направляющими рельсами. В связи с этим недостатком подвижной состав на магнитной подвеске представляется более перспективным.

Несколько лет назад в лабораторном эксперименте фирмой «Вестингауз электрик» (США) испытана транспортная капсула, которая движется между верхним и нижним направляющими рельсами, работающими как магниты разной полярности. По расчетам экспертов транспортная капсула, преобразованная в нагон, способна двигаться со скоростью до 240 км/ч. Такой вагон на магнитной подвеске с линейным двигателем практически бесшумен. Создание транспортных систем на магнитной подвеске, пригодных для пригородных и междугородних пассажирских сообщений, предусмотрено программой совместной работы конструкторов и исследователей США и России.

Над воплощением подобного проекта задумались и японские конструкторы фирмы «Хатанги». Они предложили оборудовать магнитами только вагоны, а вдоль пути уложить катушки из алюминиевого провода. Чтобы индуктировать в них сильный ток, вагоны нужно предварительно разогнать, только тогда образуется магнитное поле, способное поднять вагоны. Чем выше скорость, тем больше высота подъема вагонов (максимальная высота 30 см). Считают, что при такой подвеске поезд может развивать скорость до 500 км/ч.

В Германии построен участок трассы, на котором поезд «Трансрапид» на магнитной подвеске достиг такой скорости. Проект был разработан мюнхенским инженером К. Маффе.

Компания «ABB Daimler Benz Transportation» no инициативе московского правительства разработала проект строительства высокоскоростной пассажирской транспортной системы «Трансрапид» для сообщений между аэропортами Шереметьево и центром «Москва-Сити».

Учеными японского университета создана конструкция летающего поезда. На испытательный полигон института железнодорожной технологии в префектуре Миядзаки передан 4-осный вагон длиной около 8 м, оснащенный двумя самолетными крыльями и электродвигателем с пропеллером. Крылатый вагон будет получать энергию для своего движения через рельсы от солнечных батарей, смонтированных по обе стороны железнодорожного пути. Сначала вагон будет разгоняться на колесах, а затем взмывать над рельсовым полотном и скользить над ним на высоте примерно 15 см. При этом электродвигатель, вращающий пропеллер, будет питаться от вагонных аккумуляторов. Благодаря такой конструкции вагон может достигать скорости до 500 км/ч.

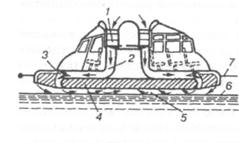

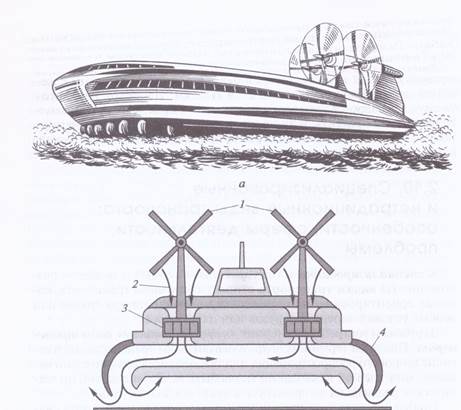

Идея резкого уменьшения трения, возникающего при контакте подвижного состава с опорной поверхностью, на которой он перемещается, привела к созданию транспортных средств на воздушной подушке. Такие транспортные средства возникли на водном транспорте. Принципиальная схема судна на воздушной подушке представлена на рис. 34.

|

Рис. 34. Судно на воздушной подушке (разрез по воздушному каналу):

1 — нагнетатель; 2 — воздушная шахта; 3 — воздушный канал; 4 — отсек плавучести; 5 — воздушная подушка; б — ватерлиния при работающем вентиляторе; 7— ватерлиния при неработающем вентиляторе

В нашей стране создано несколько моделей судов на воздушной подушке. Их преимущества заключаются в большой скорости и вездеходности. Они не нуждаются в причальных сооружениях. Самым крупным в мире судном на воздушной подушке считается автопассажирский паром, обеспечивающий перевозки через пролив Ла-Манш. Длина этого судна 39,2 м, ширина 22,8 м, грузоподъемность 80 т, мощность двигателей 10 тыс. кВт, высота подъема над поверхностью воды 180 см.

В Архангельском порту эксплуатируют подвижные причалы на воздушной подушке грузоподъемностью до 40 т. На Сормовском судостроительном заводе организовано серийное производство судов этого типа. Недостатки таких судов заключаются в больших затратах энергии на создание воздушной подушки и сильном создаваемом ими шуме.

Сухопутные аппараты на воздушной подушке существуют в виде проектов и опытных образцов как у нас, так и за рубежом

Во второй половине XX века наиболее обстоятельные исследования в этой области провели французские специалисты. Ими была сооружена опытная монорельсовая дорога на воздушной подушке. В качестве рельса они применили железобетонную балку в виде опрокинутой буквы «Т», которую положили на опоры. Под днище вагона, опирающегося на эту балку, нагнетался воздух. Он создавал тонкую подушку — «воздушную смазку», обеспечивающую легкое перемещение вагона. Вагон был оборудован самолетным турбореактивным двигателем и реактивными ускорителями общей мощностью 2000 кВт. Достигнута скорость передвижения 345 км/ч.

Сухопутные транспортные устройства на воздушной подушке используются в нашей стране для перемещения тяжелых грузов в условиях бездорожья, болот, труднопроходимой местности, а также в сборочных цехах ряда промышленных предприятий.

Инерционные транспортные средства базируются на использовании кинетической энергии маховика, который установлен на подвижном составе. Идея такого двигателя (инерционного аккумулятора) была впервые предложена российским инженером В.И. Шуберским в 1864 г.

Другой российский инженер А.Г. Уфимцев в 1925 г. поместил маховик в вакуумную камеру и довел до минимума потери энергии в подшипниках качения.

Первые автобусы с инерционными двигателями были построены швейцарской фирмой «Эрликон» в середине XX века. Эти автобусы стали называть гиробусами. Принцип их действия прост. Маховик и электродвигатель (генератор) связаны общим налом. Электродвигатель, потребляя энергию из сети, разгоняет маховик. Затем электродвигатель переключают в генераторный режим, и он сам начинает вырабатывать электроэнергию, обеспечивающую работу мотор-колес гиробуса. Маховики гиробуса, вращающиеся в вакууме, сохраняют энергию в течение 12 ч.

В настоящее время инерционные двигатели не получили широкого применения из-за высокой массы маховиков, которая составляет 6-7% от общей массы транспортных средств. Продолжаются разработки маховиков, обладающих высоким запасом энергии и меньшей массой. Это достигается повышением частоты их вращения до 20-30 тыс. мин. По утверждению ряда специалистов маховик массой 100 кг при скорости вращения 30 тыс. мин-1 запасает энергию, достаточную для пробега легкового автомобиля на расстояние до 160 км.

Ужесточающие требования охраны окружающей среды обусловили активный поиск эффективных решений, касающихся создания автомобилей с электроприводом — электромобилей. Тяговые двигатели таких автомобилей устанавливают на ведущих колесах. Энергия к этим двигателям подается от тяговых аккумуляторов большой электрической емкости. Однако тяговые аккумуляторы имеют значительную массу и их приходится возить на транспортном средстве или прицепе к нему. На рис. 35 электрический автобус (электробус) фирмы «МАН» со сменной аккумуляторной батареей на одноосном прицепе.

Для подзарядки аккумуляторов электромобилей в ряде европейских стран начали использовать солнечные панели (гелиоэнергетические батареи) мощностью 0,5-3,0 кВт. Такие панели монтируют на крышах жилых и административных зданий.

Рис. 35. Электробус

|

фирмы «МАН» со сменной аккумуляторной батареей на одноосном прицепе (Германия)

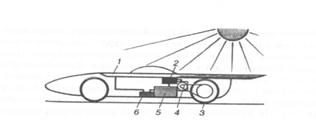

Специалисты Швейцарии подсчитали, что стационарная гелиоэнергетическая установка площадью 25-30 м2 способна за год вырабатывать до 3 тыс. кВт-ч электроэнергии. Солнечные батареи могут быть установлены и на самом электромобиле (солнцемобиле), принципиальная схема которого представлена на рис. 36.

Солнцемобиль в отличие от электромобиля должен иметь значительную площадь крыши для размещения солнечных панелей.

В 90-х годах американская авиастроительная компания «Лок-хид» разработала беспилотный летательный аппарат (солнцелет), который может находиться в стратосфере на высоте 20 км около года. Заказчик этого солнцелета — ассоциация НАСА предполагает наблюдать с его помощью за морскими и сухопутными границами, своевременно обнаруживать лесные пожары, изучать миграцию китов, перемещение саранчи и т.д. Размах крыльев этой высотной солнечной платформы (рис. 37) около 100 м, а масса всего 900 кг.

Рис. 36. Схема устройств «классического» солнцемобиля:

1— солнечные панели; 2 — электронный блок управления двигателем; 3 — ведущее колесо; 4 — двигатель и трансмиссия; 5 — аккумуляторные батареи; 6 — электронный «максимайзер» солнечной энергии

Общая площадь солнечных батарей, размещенных на его крыльях и вертикальных плоскостях, около 900 м2. Солнечная энергия вращает с частотой 150 мин1, воздушный винт диаметром 12 м.

|

В 1998-1999 гг. молодые конструкторы Всероссийского института нетрадиционной техники (ВИНТ) подсчитали, что для обеспечения электроэнергией современного пассажирского авиалайнера требуется от 20 до 100 м2 солнечных батарей, используемых на орбитальных станциях. Они установили такие батареи на крыльях, фюзеляже и хвостовом оперении серийного турбореактивного самолета. Опытные полеты дали позитивные результаты. Новинкой заинтересовались специалисты многих стран мира. За последние 20 лет в мире возро- дился интерес к дирижаблям. Рис 37 Высотная солнечная платформа НАСА

В 1985 г. американские фирмы «Гудьир», «Вестингауз», «Боинг» и британская фирма «Эршип индастриз» по заказу ВМС США начали разработку дирижабля для дальнего радиолокационного обнаружения объектов связи и управления. Общий объем дирижабля должен был составить 65 тыс. м3. Подобные работы начаты и в Германии компанией «Цеппелин Люфтшиффбау». В 1993 г. эта компания приступила к строительству дирижабля LZN 07 длиной 75 м, объемом 8200 м3. Его первый полет состоялся в сентябре 1997г.

В России конструкторы ЗАО «КБ Термоплан», созданного при Московском авиационном институте, ведут разработку аналога дирижабля — аэростатического летательного аппарата. Этот летательный аппарат назван ими термопланом. Конструкторы отказались от традиционной сигарообразной формы дирижабля и создали аппарат, напоминающий «летающую тарелку». В Ульяновске намечено испытание модели термоплана грузоподъемностью до 35 т. По результатам испытаний планируется создать два готовых образца термоплана грузоподъемностью 600 т.

Можно утверждать, что многие созданные или воссозданные во второй половине XX века виды нетрадиционной транспортной техники постепенно приобретут статус традиционных.

К специализированным (лат. specialis— особый и species— разновидность) видам транспортаотносят такие виды транспорта, которые ориентированы на определенную номенклатуру грузов или особые условия перевозки грузов или пассажиров.

За рубежом употребляется термин «нетрадиционные» виды транспорта. Под этим термином подразумевают виды транспорта, не имеющие широкого распространения или появившиеся сравнительно недавно, хотя идея об их создании могла быть высказана давно, но техническая реализация ее проходила достаточно долгий путь.

Появление нетрадиционных (или новых) видов транспорта связано с развитием технического прогресса, позволяющего постепенно устранять такие недостатки традиционных видов транспорта, как неудовлетворительная скорость движения, недостаточная экологическая чистота, значительные издержки, малая провозная способность, недостаточный комфорт и др., а также реализовывать новые достижения науки и техники в условиях растущих транспортных потребностей, связанных с ростом производства, городов, повышенной подвижностью населения, туризмом и т. п. В нашей стране развитие новых видов транспорта было вызвано, в частности, необходимостью освоения районов Крайнего Севера и Западной Сибири с их продолжительной зимой и сложными условиями эксплуатации известных видов транспорта.

Основными признаками таких видов транспорта являются достижения в модернизации или принципиальном изменении двигателя, движителя и способа взаимодействия с опорной поверхностью.

Относительно новые принципы движения «воздушная подушка» и «магнитное подвешивание» в настоящее время используются на различных видах транспорта, в том числе промышленном.

б

Рис. 2.11. Судно на воздушной подушке:

а — общий вид; б — схема работы судна с воздушной подушкой: 1 — маршевые винты; 2 — поток воздуха; 3 — вентилятор; 4 — гибкое ограждение

б

Рис. 2.11. Судно на воздушной подушке:

а — общий вид; б — схема работы судна с воздушной подушкой: 1 — маршевые винты; 2 — поток воздуха; 3 — вентилятор; 4 — гибкое ограждение

|

Воздушная подушка — это слой сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли (рис. 2.11).

Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства таких систем состоят в отсутствии трения между подвижным составом и путевым полотном, что позволяет повысить скорость, уменьшить мощность тяги и решить некоторые вопросы экологии. Максимальная скорость при использовании воздушной подушки 422 км/ч, в среднем 100… 200 км/ч, а с турбореактивным двигателем до 360 км/ч. Проекты с применением магнитного подвешивания позволят поезду проделать путь от Москвы до Санкт-Петербурга за 0,5 ч (сейчас скоростной поезд проходит это расстояние за 4,5 ч).

Самоходные и несамоходные наземные транспортные средства на воздушной подушке при перевозке тяжеловесных грузов из-за частичной разгрузки колес не разрушают слабые дорожные покрытия и искусственные сооружения (прежде всего мосты) и не требуют их укрепления. Подъемно-транспортные средства на воздушной подушке широко применяются в цехах и на строительных площадках для перемещения тяжеловесного крупногабаритного оборудования, особенно за рубежом.

На морском транспорте эксплуатируются причалы на воздушной подушке, например в порту города Архангельска причал грузоподъемностью 40 т.

а

а

|

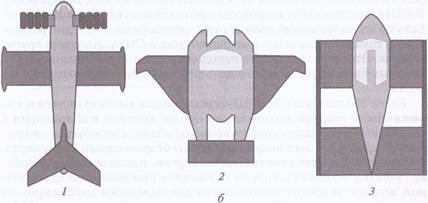

Рис. 2.12. Экраноплан:

а — общий вид; б — конструктивные схемы: / — с прямым крылом; 2— с треугольным крылом обратной стреловидности; 3 — тандем

Рис. 2.12. Экраноплан:

а — общий вид; б — конструктивные схемы: / — с прямым крылом; 2— с треугольным крылом обратной стреловидности; 3 — тандем

|

Наибольшее распространение в России получили суда на воздушной подушке на реках небольшой глубины, в том числе скеговые суда (с частичным отрывом от водной поверхности) и суда амфибийного типа (с гибким ограждением, так называемой юбкой), которые могут перемещаться по воде с полным отрывом корпуса, по болотистой

местности, надо льдом со скоростью до 90… 125 км/ч. Скеговые суда не полностью отрываются от воды из-за погружения бортовых ограждений воздушной подушки в воду. Амфибийные суда благодаря возможности выхода на пологий берег и старта с берега могут использоваться для транспортирования грузов на побережье, не оборудованное причалами.

В России были разработаны и серийно строились жранопланы — летательные аппараты, которые на малой высоте используют эффект близости поверхности земли или воды (экран), заключающийся в образовании воздушной подушки, которая повышает аэродинамическое качество крыла. В конструкциях экранопланов (рис. 2.12, а) различают две школы: отечественную русскую с прямым крылом (рис. 2.12, б, 1) и западную с треугольным крылом (рис. 2.12, б, 2) и тандемной схемой (рис. 2.12, б, 3).

Достоинства экранопланов в высокой скорости, экономичности, безопасности и грузоподъемности, возможности перемещения над замерзшей водной гладью, снежной равниной, над бездорожьем и т. п. Этот тип летательных аппаратов относится к безаэро- дромной авиации, так как не требует взлетно-посадочной полосы, он способен взлетать с достаточной по размерам водной поверхности или ровного участка суши.

Относительные недостатки воздушной подушки в том, что производится значительный шум (до 130 дБ А) и требуется ровное дорожное полотно, а также дополнительные затраты на создание воздушной подушки.

Специализированный пневмо- и гидротранспорт необходим при перевозке твердых и жидких не нефтяных грузов. Транспортировка угля по трубопроводам в 4 раза дешевле, чем по железной дороге (уголь является одним из основных грузов на железной дороге). В США построены углепроводы протяженностью 500 км и более. Есть проекты транспортировки руды, железорудных концентратов и других грузов на значительные расстояния в США, Канаде и других странах. Этот вид транспорта используется для перемещения книг в крупных библиотеках и для транспортировки бытовых отходов в городах.

Более 100 лет назад В. И. Шуберским была выдвинута идея о кинетической энергии маховика,на основе которой в Швейцарии в конце 1960-х гг. были сконструированы аналоги автобуса — жиробусы(гиробус) — вид аккумуляторного безрельсового транспорта, движущегося за счет кинетической энергии, накопленной в маховике. Зарядка осуществляется на остановках при поднятии специальной штанги. Жиробус используется для перевозки пассажиров на короткие расстояния. Получил некоторое распространение с 1955 г. электрожиробус, оборудованный маховым агрегатом, состоящим из асинхронного двигателя-генератора, сочлененного с маховиком, и тяговых электродвигателей.

Интересные проекты существуют в мире по применению трубопроводного транспорта для перевозки пассажиров. Прообразом такой технологии может служить метрополитен.

Во Франции бьш сконструирован велосипед с электромотором. Он развивает скорость до 45 км/ч и получил широкое распространение.

Идея монорельсового транспорта с использованием автоматизированного и полуавтоматизированного управления находит все большее применение на локальных территориях, например, аэропортов для перемещения пассажиров, багажа, почты. Системы могут быть с фиксированными остановками или по вызову, т.е. индивидуального пользования. Примером может быть система «Аиртранс» в аэропорту г. Даллас (США), где работают 10 маршрутов с высокой провозной способностью (9 тыс. чел.-ч, 6 тыс. единиц багажа и 32 т почтовых отправлений). Аналогичные системы распространяются в Англии, Франции, Японии и некоторых других странах. Наибольшие удобства создают системы кабинного типа, позволяющие перемещать пассажира сидя. Системы эксплуатируются с 1973 г., например система POPв США.

Парусные суда. Экологические проблемы, связанные с экономией топливных ресурсов, вновь обратили внимание ученых на возможности природы, в том числе использование энергии ветра для движения транспорта. Так, Япония в 1980 г. стала строить суда каботажного плавания дедвейтом 1 800 т и скоростью 12 узлов с двумя парусами площадью по 100 м2, высотой 12,5 м при ширине 8 м. Такая конструкция позволяет экономить до 38 % топлива. При площади паруса 320 м2, дедвейте 26 тыс. т и компьютерном управлении расход топлива был сокращен на 50 %. В России эксплуатируются только учебные парусные суда.

Парус может применяться одновременно с двигателем для повышения скорости или маневренности при безветрии, для прохода сложных участков, при швартовке.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Когда появился и как развивался транспорт?

2. Перечислите достоинства и недостатки рассматриваемых в данной главе видов транспорта.

3. Назовите сферы деятельности транспорта.

4. В чем заключаются основные проблемы, с которыми сталкиваются разные виды транспорта?

5. Что такое специфические виды промышленного вида транспорта?

6. Что такое специфические и нетрадиционные виды транспорта?

Глава 3

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА

Тема 6. Специализированные и нетрадиционные виды транспорта.

1. Основные признаки специализированного и нетрадиционного видов транспорта (двигатель, движитель и способ взаимодействия с опорной поверхностью).

К специализированным (от лат. specialis — особый и species — разновидность) относятся те виды транспорта, которые ориентированы на определенную номенклатуру грузов или особые условия перевозки грузов или пассажиров.

За рубежом употребляется термин «нетрадиционные виды транспорта», под которым подразумевают виды транспорта, не имеющие широкого распространения или появившиеся сравнительно недавно, хотя идея об их создании могла появиться давно, но ее техническая реализация проходила достаточно долгий путь.

Появление нетрадиционных (или новых) видов транспорта связано с развитием технического прогресса, позволяющего постепенно устранять такие недостатки традиционных видов транспорта, как низкая скорость движения, недостаточная экологическая чистота, значительные издержки, малая провозная способность, недостаточный комфорт и др., а также реализовывать новые достижения науки и техники в условиях растущих транспортных потребностей, связанных с ростом производства, городов, повышенной подвижностью населения, развивающимся туризмом и т. п. Основными признаками специализированных видов транспорта являются модернизация или принципиальное изменение двигателя, движителя и способа взаимодействия с опорной поверхностью.

Новые принципы движения— с помощью воздушной подушки и электромагнитного подвешивания — в настоящее время используются на различных видах транспорта, в том числе на промышленном. Основные технико-эксплуатационные особенности и достоинства таких систем:

отсутствие трения между подвижным составом и путевым полотном, что позволяет повысить скорость, уменьшить мощность тяги и решить некоторые вопросы экологии. Максимальная скорость при использовании воздушной подушки — 422 км/ч, средняя скорость — 100—200 км/ч, а с турбореактивным двигателем — до 360 км/ч. Самоходные и несамоходные транспортные средства на воздушной подушке при перевозке тяжеловесных грузов из-за частичной разгрузки колес не разрушают слабые дорожные покрытия и искусственные сооружения (прежде всего мосты) и не требуют их укрепления. Подъемно-транспортные средства на воздушной подушке широко применяются в цехах и на строительных площадках, особенно за рубежом, для перемещения тяжеловесного крупногабаритного оборудования. Наибольшее распространение в России получили суда на воздушной подушке на реках небольшой глубины, в том числе скеговые суда — с частичным отрывом от водной поверхности и суда амфибийного типа, которые могут перемещаться по воде (с полным отрывом корпуса), болотистой местности, надо льдом со скоростью 90—125 км/ч. Скеговые суда не полностью отрываются от водной поверхности из-за погружения бортовых ограждений воздушной подушки в воду. Амфибийные суда благодаря возможности выхода на пологий берег и старта с него могут использоваться для транспортировки грузов на побережье, не оборудованное причалами. Амфибии существуют на автомобильном, водном и воздушном (гидросамолет, аэросани) видах транспорта. Сконструированное в России надводное транспортное средство на воздушной подушке — экраноплан («летающее крыло», рис.) развивает скорость до 300 км/ч. Экраноплан — это экспериментальный летательный аппарат, который на малой высоте использует эффект близости к крылу самолета поверхности земли или роды (экран), Относительные недостатки воздушной подушки: производит значительный шум (до 130 дБ), требует ровного дорожного полотна, ее создание достаточно дорогостоящее.

Специализированный пневмо- и гидротранспорт необходим при перевозке твердых и жидких не нефтяных грузов. Есть проекты транспортировки руды, железорудных концентратов и других грузов на значительные расстояния в США, Канаде и других странах. В городах этот вид транспорта используется для транспортировки бытовых отходов, а также для транспортировки книг в крупных библиотеках.

Интересные проекты существуют в мире по применению трубопроводного транспорта для перевозки пассажиров. Прообразом такой технологии является метрополитен.

Идея монорельсового транспорта с использованием автоматизированного и полуавтоматизированного управления находит все большее применение на локальных территориях (например, аэропорты для перемещения пассажиров, багажа, почты). Экологические проблемы, связанные с экономией топливных ресурсов, привели к созданию парусных судов, использующих энергию ветра для движения. Одновременно с парусом может применяться двигатель для повышения скорости или маневренности при безветрии, для прохода сложных участков, при швартовке.

2. Причины появления нетрадиционного транспорта (кризисное состояние традиционного вида транспорта, достижения научно-технического прогресса и др.) Характеристика нетрадиционного вида транспорта

Электромобили. Этот вид транспортных средств приводится в движение одним или несколькими электрическими двигателями, питаемыми от аккумуляторных батарей или топливных элементов. Достоинства электромобиля—бесшумность, отсутствие токсичных выпускных газов, высокие динамические качества. Недостатки – малый запас хода и большая масса.

Более 100 лет назад В. И. Шуберским была выдвинута идея о кинетической энергии маховика, на основе которой в Швейцарии в 1960 – х годах были сконструированы жиробусы.

Этот вид безрельсового транспорта является вспомогательным пассажирским транспортом для коротких трасс. Некоторые практическое применение получили электрожиробусы. Во Франции сконструирован электический велосипед, развивающий скорость до 45 км/ч, эксплуатационные расходы которого составляют один франк.

Транспортные системы непрерывного действия. К таким системам относится, в частности, движущийся тротуар. Он впервые демонстрировался на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г. Движущийся тротуар, или «пассажирский конвейер» с шириной ленты 600 – 1000 мм перемещает пассажиров на небольшие расстояния на горизонтальных участках или с небольшим, до 15% наклоном.

Сфера применения таких конвейеров— подземные переходные через улицы; пассажирские туннели на пересадочных станциях метро, подземного скоростного железнодорожных станциях; аэропорты, подходы к выстовкам; крупные торговые и промышленные предприятия и т.д.

Применяют два принципа действия этих конвейеров: ленточные и бесконечным резиновым полотном на стальной основе и пластинчатые (звеньевые) по типу горизонтальных эскалаторов. Провозная способность таких линий составляет 6 – 12 тыс. чел/ч, скорость – 2,7 км/ч – 15 км/ч. Преимущества применеия движущихся тротуаров – абсолютная безопасность движения, минимум шума и другого воздействия на окружающую среду, отсутствие времени на ожидание, полная автоматизация работы.

В США, Германии и других странах интенсивно разрабатываются разнообразные системы этого вида транспорта, в том числе кабинного типа (карвейер). Например, система Vimm – это две параллельно движущиеся с нарастанием скорости в одном направлении платформы и неподвижный тротуар. Система Trans обеспечивает на маршруте скорость до 18 км/ч при скорости в процессе посадки около 3км/ч за счет «вытягивания» ленты (у перрона ширина ленты 3,6 м, а на маршруте – 0,6 м)

Системы кабинного такси на принципах монорельса эккпериментируются с 1973 г., например Rohr в США обеспечивает скорость до 36 км/ч.

Пневмопоезда. История применения трубопроводного транспорта для перемещения грузов и пассажиров началась в 1840 г.(«атмосферические дороги» и «пневмопоезд»). Основные преимущества пневмопоезда в трубе – высокая скорость, обособленный путь, независимость от климотических условий, экологическая чистота и возможность полной автоматизации управления. Высокая первоначальная стоимость может быть отнесена к единственному недостатку.

Сферой применения этого вида транспорта является перемещение «сухих» грузов (песка, гравия, щебня и др.), а также внутригородские пассажирские перевозки (проезд к аэропорту, зонам отдыха, городам-спутникам) на относительно небольшие расстояния. В проектах по пневмотранспорту используются три принципа: пневмотранспорт; пневмотранспорт с применением электротяги и гравитационно-вакуумный. По первому принципу движение осуществляется силой сжатого воздуха (перед вагоном воздух откачивают, а затем сзади подается сжатый воздух, благодаря чему обеспечивается скорость 80 км/ч). Расстояния между станциями 0,5—2 км. При осуществлении второго принципа обеспечиваются скорости 150—200 км/ч. Он удобен в пригородных сообщениях. При гравитационно-вакуумном принципе поезд движется в трубе диаметром до 3 м в безвоздушном пространстве, а труба устанавливается под уклоном для обеспечения ускорения под действием силы тяжести. Патент на этот способ получен в США в 1969 г.

Если применить в трубопроводном транспорте магнитную подвеску, то пассажирский экспресс от Москвы до Санкт-Петербурга проделает путь за 0,5 ч. В США спроектирована модель трубы с равномерно размещенными окнами, благодаря чему при скорости 72 км/ч пассажир видит пейзаж за окном.

В России построено и используется несколько пневмотранс-портных линий для транспортировки нерудных стройматериалов (песчано-гравийной смеси) на заводе ЖБИ.

Монорельсовый транспорт. Монорельсовые системы с полуавтоматизированным и автоматизированным управлением делятся на системы с фиксированными маршрутами и маршрутами индивидуального пользования. На действующих в некоторых странax монорельсовых дорогах скорости движения достигают 50 км/ч, на проектируемых — 500 км/ч. Стоимость поездки на этих дорогах в два раза дешевле метро. Этот вид транспорта экологически чист, однако пока не преодолены шум и вибрация. Примером лелеет быть система Airtrans в Далласском аэропорту (США), которая состоит из 10 маршрутов и имеет провозную способность 9 тыс. чел./ч, 6 тыс. единиц багажа и 32 т почтовых отправлений. Подобные системы имеются в Англии, Франции, Японии и других странах.

В 1970 г. в Японии спроектирована безрельсовая дорога, где через каждые 100 м на бетонных столбах установлены колеса, на которые опирается вагон длиной 220 м, поэтому в каждый момент времени поезд опирается на две пары колес боковыми крыльями. В черте города скорость может быть до 200 км/ч, а в междугородном сообщении — до 1000 км/ч.

Традиционная концепция раздельного технического обслуживания тягового подвижного состава и пассажирских вагонов с разными интервалами проведения профилактических и ремонтных работ оказывается несостоятельной при расчетах соотношения между LCC и экономической эффективностью. В связи с этим в Гамбурге, Мюнхене и Берлине для технического обслуживания поездов ICE были построены специализированные депо, в которых внедрена автоматическая система диагностики. Благодаря этому поезда ICE имеют годовой пробег 550 тыс. км, в то время как для традиционных поездов на локомотивной тяге он составляет 300 тыс. км.

В этих депо обслуживают поезда с концевыми моторными вагонами (ICE1, ICE2) и поезда с распределенной тягой (ICE3, ICE-T). Длина ремонтного цеха составляет 400 м, что соответствует максимальной длине поезда и стандартной в Европе длине платформы.

Коммерческим аргументом в пользу применения моторвагонных поездов с распределенной тягой является увеличенная полезная длина. Если бы поезд ICE3 длиной 200 м и мощностью 8 МВт не был с распределенной тягой, ему потребовалось бы два моторных вагона по концам. При этом полезная длина уменьшилась бы на 30 м (15 %), что означает потерю полезной длины пассажирской платформы и уменьшение числа продаваемых пассажирских мест. Даже при одном моторном вагоне в головной части и ограничении максимальной мощности поезда 6 МВт была бы значительная потеря пассажирских мест по сравнению с моторвагонным той же длины.

Поезд длиной 200 м, ведомый локомотивом и составленный из двухэтажных вагонов, по самым приближенным расчетам на 10 % дороже в изготовлении, чем поезд такой же длины из обычных вагонов. При этом число мест для сидения больше на 20 %, чем в обычном поезде.

На Тайване, например, потребовалось при коротких пассажирских платформах максимально увеличить число мест в поезде. В европейском варианте (Alstom/Siemens) эту проблему предлагалось решить путем использования двухэтажных поездов с концевыми моторными вагонами, в японском — за счет моторвагонных поездов с вагонами увеличенной ширины (пять мест в ряду). Вариант двухэтажных поездов с распределенной тягой и еще бóльшим числом мест был признан нереальным из-за дефицита свободного пространства под кузовами вагонов для размещения оборудования.

К недостаткам двухэтажных поездов в высокоскоростном движении следует отнести:

— увеличенную нагрузку на ось;

— большой объем вытесняемого воздуха при движении в тоннелях;

-увеличенную боковую поверхность, воспринимающую ветровую нагрузку.

В высокоскоростном движении наметилась тенденция к использованию моторвагонных поездов. При разработке ICE3 руководствовались теми же соображениями, что и в начале 1970-х годов, когда создавался моторвагонный электропоезд серии 403: высокая скорость и соответствующая ей аэродинамика, повышенная мощность при хорошем сцеплении за счет большого числа моторных осей, комфортность.

Япония с самого начала разработки системы Синкансен ориентировалась на поезда с распределенной тягой, в то время как во Франции предпочтение отдали поездам TGV с концевыми моторными вагонами. Однако там тоже ведутся работы над высокоскоростным моторвагонным поездом AGV.

В дизель-поездах большим недостатком является вибрация, передаваемая кузову от дизеля. К этому добавляется шум вентиляторов, которые охлаждают тяговые преобразователи, размещенные, как и дизель, под кузовом.

Для эксплуатационных служб поездá на локомотивной тяге более удобны с точки зрения изменения составности в зависимости от колебаний пассажиропотока. В них пассажиры в поисках свободного места могут беспрепятственно проходить через весь состав, что невозможно в моторвагонных поездах, составленных из двух и более секций.

Для моторвагонных поездов и челночных, имеющих концевой вагон с кабиной управления, большое значение имеют поперечные ветровые нагрузки, величина которых при повышенной скорости и малой массе поезда становится опасной. В наибольшей степени ветровым нагрузкам подвержены японские поезда Синкансен, имеющие осевую нагрузку 12 т. Стесненные габариты тоннелей на их линиях потребовали поиска аэродинамически оптимального решения лобовой части поездов. Узкий и удлиненный обтекатель облегчает прохождение тоннелей. Однако при движении на открытых участках под действием бокового ветра на нем возникает «эффект крыла», в результате которого аэродинамическая подъемная сила разгружает переднюю тележку.

В Японии при создании поездов Синкансен стремятся к максимальному облегчению конструкций. В первые годы на линиях Синкансен имели место серьезные проблемы с состоянием верхнего строения пути. Это в основном объяснялось низким качеством щебеночного балласта при большой интенсивности движения высокоскоростных поездов.

Вагоны поездов ICE3 и ICE-T изготавливают в Германии разные компании, объединенные в консорциум. Формирование поездов происходит лишь на путях испытательного центра компании Siemens в Вегберг-Вильденрате.

В грузовых перевозках на сегодняшний день альтернативы локомотивной тяге нет.

Экологические проблемы, связанные с экономией топливных ресурсов, привели к созданию парусных судов, использующих энергию ветра для движения. Так, в Японии в 1980 г. Стали строить суда каботажного плавания дедвейтом 1 800 т и скоростью 12 узлов с двумя парусами площадью по 100 м, высотой 12,5м при ширине 8м. Такая конструкция позволяет экономить до 38% топлива. При площади паруса 320 м, в дедвейте 26 тыс. т и компьютерном управлении расход топлива был сокращен наполовину. В нашей стране построены учебные парусные суда, например парусник «Мир» показанный на рисунке 11.

Рисунок 11 — Быстроходный учебный парусник «Мир», 1987г.

Одновременно с парусом может применяться двигатель для повышения скорости или маневренности при безветрии, для прохода сложных участков, при швартовке.

Электромобили, солнцемобили, солнечные велосипеды, электромоторные суда с солнечными батареями — все эти экологически чистые транспортные средства появились всего лет 15-20 назад. За прошедшие годы электромобили перестали быть редкостью. Они находят все большее применение, особенно в крупных городах, перенасыщенных автотранспортом. Что касается солнцемобилей, то сегодня их можно встретить на дороге очень редко. Это очень дорогое удовольствие. Между тем становится все более популярным и доступным по цене водный гелиотранспорт — маломерные суда, приводимые в движение солнечной энергией. Более всего они подходят для водного туризма и рыбалки. На рисунке 12, показан пример солнцемобиля.

Рисунок 12 — Солнцемобиль — рекордсмен «Мечта»

Фотоэлектрические преобразователи энергии, химические источники тока и системы электропривода, используемые на «солнечных» судах, становятся все более эффективными. Они занимают совсем немного места, поэтому даже на небольших «семейных» яхтах можно разместить разнообразное дополнительное оборудование — от биотуалета до малогабаритной сауны. Это особенно привлекает привыкших к благам цивилизации путешественников. «Солнечные» суда почти бесшумны. На них разговаривают, не повышая голоса, слушают пение птиц, плеск волн и шум ветра, дышат свежим воздухом. Воспользоваться таким транспортом захочет каждый, кто любит совершать водные путешествия.

3 РАЗВИТИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ВИДА ТРАНСПОРТА

Электромобили. Этот вид транспортных средств приводится в движение одним или несколькими электрическими двигателями, питаемыми от аккумуляторных батарей или топливных элементов. Достоинства электромобиля — бесшумность, отсутствие токсичных выпускных газов, высокие динамические качества. Недостатки электромрбиля – это малый запас хода и большая масса.

Во Франции сконструирован электический велосипед, развивающий скорость до 45 км/ч, эксплуатационные расходы которого составляют один франк.

Транспортные системы непрерывного действия. К таким системам относится, в частности, движущийся тротуар. Он впервые демонстрировался на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г. Движущийся тротуар, или «пассажирский конвейер» с шириной ленты 600 – 1000 мм перемещает пассажиров на небольшие расстояния на горизонтальных участках или с небольшим, до 15% наклоном.

Сфера применения таких конвейеров— подземные переходные через улицы; пассажирские туннели на пересадочных станциях метро, подземного скоростного железнодорожных станциях; аэропорты, подходы к выстовкам; крупные торговые и промышленные предприятия и т.д.

Применяют два принципа действия этих конвейеров: ленточные и бесконечным резиновым полотном на стальной основе и пластинчатые (звеньевые) по типу горизонтальных эскалаторов. Провозная способность таких линий составляет 6 – 12 тыс. чел/ч, скорость – 2,7 км/ч – 15 км/ч. Преимущества применения движущихся тротуаров – абсолютная безопасность движения, минимум шума и другого воздействия на окружающую среду, отсутствие времени на ожидание, полная автоматизация работы.

В США, Германии и других странах интенсивно разрабатываются разнообразные системы этого вида транспорта, в том числе кабинного типа (карвейер). Например, система Vimm – это две параллельно движущиеся с нарастанием скорости в одном направлении платформы и неподвижный тротуар. Система Trans обеспечивает на маршруте скорость до 18 км/ч при скорости в процессе посадки около 3км/ч за счет «вытягивания» ленты (у перрона ширина ленты 3,6 м, а на маршруте – 0,6 м).[10]

Системы кабинного такси на принципах монорельса эккпериментируются с 1973 г., например Rohr в США обеспечивает скорость до 36 км/ч.

Пневмопоезда. История применения трубопроводного транспорта для перемещения грузов и пассажиров началась в 1840 г.(«атмосферические дороги» и «пневмопоезд»). Основные преимущества пневмопоезда в трубе – высокая скорость, обособленный путь, независимость от климотических условий, экологическая чистота и возможность полной автоматизации управления. Высокая первоначальная стоимость может быть отнесена к единственному недостатку.

Сферой применения этого вида транспорта является перемещение «сухих» грузов (песка, гравия, щебня и др.), а также внутригородские пассажирские перевозки (проезд к аэропорту, зонам отдыха, городам-спутникам) на относительно небольшие расстояния. В проектах по пневмотранспорту используются три принципа: пневмотранспорт; пневмотранспорт с применением электротяги и гравитационно-вакуумный. По первому принципу движение осуществляется силой сжатого воздуха (перед вагоном воздух откачивают, а затем сзади подается сжатый воздух, благодаря чему обеспечивается скорость 80 км/ч). Расстояния между станциями 0,5—2 км. При осуществлении второго принципа обеспечиваются скорости 150—200 км/ч. Он удобен в пригородных сообщениях. При гравитационно-вакуумном принципе поезд движется в трубе диаметром до 3 м в безвоздушном пространстве, а труба устанавливается под уклоном для обеспечения ускорения под действием силы тяжести. Патент на этот способ получен в США в 1969 г. [8]

Если применить в трубопроводном транспорте магнитную подвеску, то пассажирский экспресс от Москвы до Санкт-Петербурга проделает путь за 0,5 ч. В США спроектирована модель трубы с равномерно размещенными окнами, благодаря чему при скорости 72 км/ч пассажир видит пейзаж за окном.

В России построено и используется несколько пневмотранспортных линий для транспортировки нерудных стройматериалов (песчано-гравийной смеси) на заводе ЖБИ.

Монорельсовый транспорт. Монорельсовые системы с полуавтоматизированным и автоматизированным управлением делятся на системы с фиксированными маршрутами и маршрутами индивидуального пользования. На действующих в некоторых странax монорельсовых дорогах скорости движения достигают 50 км/ч, на проектируемых — 500 км/ч. Стоимость поездки на этих дорогах в два раза дешевле метро. Этот вид транспорта экологически чист, однако пока не преодолены шум и вибрация. Примером млжет быть система Airtrans в Далласском аэропорту (США), которая состоит из 10 маршрутов и имеет провозную способность 9 тыс. чел./ч, 6 тыс. единиц багажа и 32 т почтовых отправлений. Подобные системы имеются в Англии, Франции, Японии и других странах.

Транспорт энергии. Отличительная особенность технического оснащения транспорта энергии, как и трубопроводного, состоит в том, что кабели или линии электропередачи (ЛЭП) являются и подвижным составом, и путями, по которым проходит груз (в данном случае энергия). Энергия передается по линиям электропередач; в городах она поступает на специальные распределительные устройства.

Такое большое

количество энергии передать

с помощью существующих

Линии электропередач

с повышенным напряжением и

постоянным током (постоянный ток

дает возможность передавать

энергию с большей скоростью,

а при переменном токе

Проблемы

и тенденции развития

Рисунок 6 — Метро — артерия больших городов

Этот скоростной пассажиро-трубопровод называется FTS (Fast Tube System), показанный на рисунке 7. Придумали его англичане. FTS представляет собой сеть труб с проложенными в них обычными железнодорожными рельсами, а также N-ное количество станций для приёма пассажиропотока, который по этим трубам и планируется направить.

Само собой, как и в описании любого, транспортного проекта ХХI века, в первую очередь, любопытствующим представляются глобальные достоинства проекта. Они обычно одинаковые, но в этот раз некоторые назовём: во-первых, экология, пробки на дорогах и подобное, во-вторых, это альтернатива всему общественному транспорту и, наконец, в-третьих, FTS — дёшево и совсем не сердито. Быстро, удобно, никаких проблем.

Изобретатели пишут, что самым затратным в FTS будет возведение станций. Всё остальное ерунда: прокладка труб — тот же водопровод, капсулы — дешевле автомобилей. Действовать система будет целиком и полностью автоматически, так что и на персонал особо тратиться не надо. Стартовые инвестиции и вперёд к фантастическим прибылям и экологически чистому миру. [3]

Проектировщики придумали, что в трубах, которых должно быть две (туда и обратно), будет вакуум — он-то и обеспечит скорость, бесшумность и отсутствие воздушного сопротивления. Внутри же, по замыслу британских разработчиков, капсула — это система жизнеобеспечения и беззаботного времяпрепровождения с диваном, телевизором и, что немаловажно, системой подачи воздуха. Никаких средств управления в капсуле нет — незачем.

Рисунок 7 — Конструкция пассажирского трубопровода

Все капсулы Fast Tube System движутся с одинаковой скоростью и в унисон. Как быть с питанием — разработчики до конца не определились: решено, что это будет электричество, а вот как подвести энергию пока не ясно.

Каждая станция хранит в вакуумном отстойнике некоторое количество капсул.

И вообще, капсулы (пустые и полные) циркулируют по FTS удивительно чётко — автоматически. Для трубопровода авторы проекта придумали «Автоматическую систему управления». Это царь и Бог FTS, его надо принять как должное и двигаться дальше.

Отважившиеся стать пассажирами подходят к компьютеру, выбирают маршрут, оплачивают поездку и ждут. Вокзал есть вокзал. Вскоре голос из репродуктора под потолком объявляет, к какому выходу должны подойти отъезжающие — так же, как в переговорном пункте называют номер телефонной кабины.

«Карета» подана, пассажир заходит в неё, как в лифт, после чего вакуумная «упаковка» автоматически закрывается, капсула принимает горизонтальное положение, выезжает из станционного «аппендицита» во «вторую трубу», где происходит первое ускорение, а затем — в Главную трубу. 420 км/час.

Хотя авторы проекта и пишут, что в прямой трубе скорость выше, им известно о том, что труба должна изгибаться — разработали 12 вариантов изгиба.

Да, есть ещё несколько «мелочей» и «главных проблем»: как ни крути, но капсулам иногда придётся двигаться с разной скоростью — ускоряться, замедляться перед станциями — это, как пишут конструкторы — «существенные технические препятствия».

Теперь о комфорте и сервисе для пассажиров. Начнём с того, что при входе в капсулу «они будут испытывать не большой психологический дискомфорт, чем при входе в лифт». Не будет дискомфорта и внутри: здесь идеальный искусственный климат, а на всякий случай — кислородные маски.

Ещё рассматривается вариант с подушкой безопасности — такой же, как в автомобилях: «воздушная подушка должна быть достаточно большой, чтобы фактически заполнить капсулу, таким образом, зафиксировав пассажира на поверхности уютной кровати в безопасном, но сильно ограниченном положении. Однако поставка воздуха после развёртывания подушки могла бы быть связана с некоторыми специфическими трудностями».

Ремни безопасности — дело сугубо добровольное: «в случае механической поломки (колёса, рельсы, тормоза) система безопасна, но если такая поломка случится, то последствия будут очень серьёзными, как несчастный случай в воздухе».

Перегрузки при ускорении и замедлении предлагается минимизировать за счёт эргономики пассажирского места. В случае проблем пассажир сможет сообщить о них посредством видеосвязи, оплата производится кредитной карточкой. С помощью всё той же видеосвязи можно заказать себе такси к станции следования.

Идея монорельсового транспорта с использованием автоматизированного и полуавтоматизированного управления находит все большее применение на локальных территориях (например, аэропорты для перемещения пассажиров, багажа, почты). Системы могут быть с фиксированными остановками или по вызову, т.е. индивидуального пользования. Примером является система Аиртранс в аэропорту Далласа (США), где работают 10 маршрутов с провозной способностью 9 тыс. чел./ч, 6 тыс. единиц багажа и 32 т почтовых отправлений. Аналогичные системы распространяются в Англии, Франции, Японии и других странах. Наибольшие удобства создают системы кабинного типа, позволяющие пассажирам сидеть. Системы эксплуатируются с 1973 г. (первой была система РОР в США).

Первая русская монорельсовая дорога с конной тягой была сооружена у села Мячково в 1820 г. В основном для перевозки леса. Действующую электрическую модель подобной дороги построил в Петербурге инженер И.В.Романов в 1897 г.

Современная монорельсовая дорога – это железобетонная или металлическая балка (рельс), поднятая на эстакаду, и подвижной состав (вагоны) на тележках с пневматическими шинами. на рисунке 8 показан пример монорельсовой навесной дороги. Различают навесные дороги, где вагоны имеют нижнюю точку опоры и как бы сидят верхом на несущей балке, и подвесные системы, где вагоны подвешиваются к тележкам, опирающимся на балку. Каждый из названных типов дорог имеет свои преимущества и недостатки. Навесная дорога требует более сложной системы ходовых частей для обеспечения устойчивости вагонов. Кроме того, в неблагоприятных метеоусловиях монорельс (балка) покрывается льдом или снегом и практически выводит систему из строя или требует трудоемкой работы по ее очистке. Наряду с этим данный тип дороги позволяет иметь значительно (на 2-3 м) меньшую высоту опор эстакады и, следовательно, меньшую строительную стоимость. Для подвесных дорог необходимы, наоборот, более высокие опоры, чтобы обеспечить надлежащий подъем пола (дна) кузова вагона над поверхностью земли (4,0-5,0 м), но ходовые части вагонов существенно упрощаются.

Рисунок 8 — Внешний вид монорельсовой навесной дороги (Германия)

Действующие ныне монорельсовые дороги имеют в основном электрическую тягу, получая энергию от контактного провода. Они малошумные и не загрязняют воздушного бассейна. Поезд монорельсовой дороги, как и поезд метрополитена, может состоять из одного или нескольких вагонов. Максимальная скорость движения на действующих дорогах составляет 70-125 км/ч, провозная способность – до 40 тыс. пасс/ч. Стоимость сооружения монорельсовых дорог примерно в 2 раза ниже стоимости подземного метрополитена. При наличии свободных пространств для установки эстакады они признаются эффективными в качестве средств городского и пригородного транспорта, а также в сильно пересеченной и горной местности.[5]

В восьмидесятых годах учеными физико — энергетического института АН Латвийской ССР был создан весьма оригинальный проект монорельса на магнитной подушке для перевозок со скоростью 500 километров в час.

Вагон предполагалось создать на базе уже проверенного в эксплуатации фюзеляжа транспортного самолета Ил-18. Длина такого вагона, по проекту вмещавшего 100 пассажиров, составляла 36 метров, ширина 3,5 метра, высота 3, 85 метра, а масса — 40 тонн. Под полом вагона размещались криостаты со сверхпроводящими магнитами, которые соединялись с кузовом через рессорное подвешивание (т.к. при скорости 500 километров в час возмущения от пути невозможно гасить только за счет зазора в магнитной подвеске, принятого равным 22 миллиметра). Преобразователи частоты управлялись бортовым компьютером.[6]

Во время стоянки и перемещения в депо и на экипировочные участки вагон должен был двигаться на колесах по рельсам с колеей 3 метра, при движении на перегоне колеса убирались. На эти колеса экипаж также должен был «приземляться» при аварии системы магнитной подвески.

Была построена экспериментальная модель с вагоном массой 3,2 килограмма. В 90-е годы сведений о продолжении работ по данному проекту не поступало.

Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, монорельсовый путь и сложен в устройстве, и трудоемок в постройке. Несущая балка (собственно монорельс) на навесных дорогах изготавливается из монолитного или сборного железобетона, а на всех подвесных — из высокопрочной стали. Этот элемент конструкции должен выдерживать очень большие нагрузки во время разгона и торможения поездов, а также при прохождении поездами криволинейных участков пути. Таковые, в частности, для компенсации центробежных сил, изогнуты в двух плоскостях, что приводит к удорожанию всей постройки. Например, для строительства пути монорельсовой дороги в Диснейленде пришлось заказывать сложную сборную опалубку, состоящую из пятидесяти элементов. Кроме того, монорельсовые дороги сложны в обслуживании пути и подвижного состава, а также требуют подъема пассажиров на эстакаду и спуска с нее.

Указанные недостатки привели к тому, что в мире на данный момент построено несколько десятков отдельных линий монорельсовых дорог протяженностью от сотен метров до нескольких километров главным образом в качестве аттракционов в парках, на выставках и т.п.

Вместе с тем монорельсовые дороги могут иметь свою экономически целесообразную сферу применения как полноценный вид городского и междугороднего транспорта.

Начальный этап развития железных дорог характеризовался использованием пассажирских поездов исключительно на локомотивной тяге. С широким распространением электрической тяги появилась альтернатива этому решению в виде поезда, в котором тяговая мощность распределена по всей его длине. До сих пор в этом отношении не определилась единая тенденция, хотя в пригородных пассажирских перевозках практически везде используется принцип распределенной тяги.

На линиях облегченных городских железных дорог и трамвая гибкая и хорошо зарекомендовавшая себя концепция «моторный вагон + прицепной вагон» в конце 1950-х годов из-за больших расходов на персонал была заменена более современной, предусматривающей использование моторвагонных поездов из сочлененных вагонов с общим салоном.

На метрополитене и городских железных дорогах (S-Bahn), имеющих выход на магистральные линии, относительно высокая скорость движения и короткие расстояния между остановками требуют применения поездов с большим числом моторных осей. Еще в 1970 г. при разработке электропоезда серии 420 для городской железной дороги Мюнхена исходили из максимальной мощности системы тягового электроснабжения. Девятивагонный поезд с приводом на все оси имеет мощность продолжительного режима 7,6 МВт, развивает максимальную скорость 120 км/ч и ускорение при разгоне 1 м/с. [1]

Для пригородных и региональных пассажирских перевозок используют поезда на локомотивной тяге. Депо, осуществляющие техническое обслуживание пассажирских вагонов и локомотивов, были исторически разделены в системе железных дорог. Поезда на локомотивной тяге позволяли гибко реагировать на изменения пассажиропотока путем увеличения или уменьшения числа вагонов. К сожалению, станции многих больших городов являются тупиковыми на ответвлениях от магистральных линий. С введением уплотненных графиков движения время стоянки поездов S-Bahn и региональных необходимо было сокращать из-за недостаточной пропускной способности станций. Все указанные факторы говорили о том, что вместо смены локомотивов речь могла идти только об использовании челночных поездов с локомотивом в одном конце и вагоном с кабиной управления в другом. В качестве альтернативного варианта могут рассматриваться моторвагонные поезда.

В состав пассажирских поездов дальнего сообщения долгое время включались беспересадочные вагоны, которые на маршрутах большой протяженности, в том числе и международных, входили в состав разных поездов. В период развития системы междугородных поездов InterCity (IC) беспересадочные вагоны в международных сообщениях заменили поезда EuroCity (EC). Здесь для электроподвижного состава серьезным препятствием стали места стыкования разных систем тягового тока, а для поездов с тяговым приводом любого типа — различие систем СЦБ.

После того как на границах между европейскими странами были отменены остановки для паспортного и таможенного контроля, смена локомотивов стала тормозом для повышения маршрутной скорости поездов. Современная силовая электроника позволяет с допустимыми расходами строить многосистемные электровозы и электропоезда. Примером могут служить поезда Thalys Национального общества железных дорог Франции (SNCF) с концевыми моторными вагонами и ICE3 железных дорог Германии (DBAG) с распределенной тягой (рисунок 9,10).

Рисунок 9 — Высокоскоростной поезд Thalys с концевыми моторными вагонами

Рисунок 10 — Поезд ICE3 с распределенной тягой

Из-за большого числа тупиковых станций в Германии DBAG широко используют в междугородных сообщениях челночные поезда. Логичным шагом был бы переход от них к моторвагонным поездам с организацией технического обслуживания по системе, принятой для высокоскоростных поездов ICE.

Высокоскоростные новые линии с мощными и комфортабельными поездами оправдывают себя только в том случае, если капитальные и эксплуатационные затраты находятся в разумном соотношении с доходами. Анализ затрат жизненного цикла (LCC) показывает, что расходы на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (включая финансовые потери от простоя во время ремонта) являются важной статьей LCC.

В последние годы мы наблюдаем резкое изменение расходов, связанных с обучением в традиционном колледже или университете. Goldman Sachs говорит, что многим студентам лучше не ходить в колледж, если он посредственный. Они сообщают, что выпускники колледжа средние школы зарабатывают в среднем меньше, чем выпускники старших классов.Они даже предупреждают тех, кто рассматривает колледжи среднего уровня как ну, из-за затрат и возможностей, которые образование может или не может предоставить. «Среднее число поступающих в колледж падает» Исследователи Goldman Sachs написали. В 2010 году типичному студенту колледжа пришлось работать 8 лет, чтобы получить степень бакалавра Инвестиции , Голдман найден. И это только ухудшается. Будущее традиционное образование все еще потребует такой же суммы кредита часов будет достигнуто, но цена за эти кредитные часы будет продолжать расти. Текущий студенческий долг закончился 1 триллион долларов сейчас, и работодатели разочарованы тем, что не могут найти выпускников с нужными навыками — они предпочитают найм на основе опыта и профессиональных достижений. Проще говоря, плата за обучение растет быстрее, чем средний потенциальный доход (1).

Отдельное исследование показывает, что 71% всех выпускников колледжа имеют студенческие кредиты в среднем на 29 400 долларов США .Это только стоит Задолженность с образованием, если доходы есть, исходя из вашего плана и целей. И сумма долга и ваши способности чтобы оплатить его в разумные сроки, в значительной степени определяются школа, в которой вы учитесь, и область обучения или степень, которую вы получаете. Проводите исследования и планируйте в соответствии с вашим потенциальным доходом (как в долларах, так и во времени) и вашей страстью (2).

8 ЛЕТ

Время, которое типичный студент колледжа потратил на работу, чтобы безубыточно инвестировать в бакалавриат в 2010 году1 TRILLION (ок.)

Текущий студенческий долг в США за традиционное образование71 ПРОЦЕНТОВ

всех студентов колледжа имеют студенческие кредиты в среднем на 29 400 долларовХотя это не всегда так, есть много экспертов, которые говорят, что поступление в колледж — это не столько обучение навыкам образования и обучения, сколько о простой оплате, чтобы иметь степень. Академически по течению: ограниченное обучение в кампусах колледжа показало, что 36% студентов колледжа «Не продемонстрировали каких-либо существенных улучшений в обучении» во время обучения в колледже. Хотя кажется, что традиционный образование предоставляет студенту среду и ресурсы для получения образования, слишком много тех, кто просто не изучение ценных навыков, необходимых для построения успешной карьеры (3).

По данным Бюро статистики труда, из 30 наиболее быстро растущих рабочих мест в период между 2010 и 2020 годами пять не требуют дипломов средней школы, девять требуются дипломы о среднем образовании, четыре требуют наличия ассоциированных степеней, шесть — степени бакалавра, а шесть — степени магистра.

Многие студенты заканчивают колледж с небольшим пониманием математики, чтения, гражданских наук или экономики. В 2011 году 35% студентов были зачислены в колледже сообщили, что они учились 5 или менее часов в неделю, и количество часов, которые изучал и готовил студент, сократилось на 50% классы по сравнению с несколькими десятилетиями назад. В 2013 году 56% работодателей считали, что половина или меньше выпускников имеют навыки или знания для продвижения в своих компаниях.30% студентов считают, что колледж плохо подготовил их к трудоустройству, особенно в технические и количественные навыки мышления. Исследование Pew Research, проведенное в 2011 году, показало, что 57% американцев считают, что они имеют высшее или традиционное образование, не обеспечил студентам хорошую ценность по сравнению с затраченными деньгами (4).

Это не значит, что не существует хороших колледжей и университетов, которые бы обеспечивали чрезвычайно высокий уровень обучения, но мы наблюдаем значительный сдвиг в эпоху Интернета и из-за различных экономических факторов.

36 ПРОЦЕНТОВ

студентов колледжа «не продемонстрировали каких-либо существенных улучшений в обучении» во время обучения в колледже56 ПРОЦЕНТОВ

работодатели считали, что половина или меньше выпускников имеют навыки или знания для продвижения в своих компаниях.30 ПРОЦЕНТОВ

студентов колледжа чувствовали, что колледж плохо подготовил их к трудоустройству57 ПРОЦЕНТОВ

американцы считали, что высшее или традиционное образование не дает студентам хорошую ценность по сравнению с потраченными деньгамиТрадиционное образование дает возможность для межличностных отношений и навыков и предоставляет студентам широкий спектр культур и разнообразия.Найдены многие дружеские отношения на всю жизнь и создана сеть единомышленников. Трудно определить цену этих отношений, но вы бы быть в затруднительном положении, чтобы найти кого-то готового заплатить около $ 20000 в год только за отношения. С ростом стоимости традиционного образования с каждым годом, это заставляет все больше учеников жить дома со своими родителями. Эти отношения, возможно, не те, которые они хотят развивать. Ключевой аспект вы могли бы учитывать при оценке вашего метода обучения.